この記事では、『韓国語学習ジャーナルhana Vol. 52』辻野裕紀の連載コラム「もうひとつのまなざし」(P.019)の内容を、さらに深掘りした音声コンテンツの内容を掲載しています。ぜひ本誌のコラムと合わせてお楽しみください。

記事の目次

声で楽しむ「もうひとつのまなざし」

皆さん、こんにちは。辻野裕紀です。いかがお過ごしでしょうか。

前回は「目的からの脱却」というタイトルの下、「学びは楽しい」、「学びの価値は学び自体に内在する」というような話をしました。

私が大学院生の頃にその著作群に傾倒していた精神科医の中井久夫先生は『時のしずく』という本の中で、

「うっかりすると知識欲は権力欲の手段になりさがってしまう」

「知的好奇心は、勉強や学問が権力欲の手段となると同時に見事に消え失せる」

と喝破しておられますが(『時のしずく』、中井久夫、みすず書房、p.221)、そういった言辞とも響き合う内容でした。

そして、今回は、学びを楽しみつつ、韓国語学習を通して何が学べるかということについての私見を開陳したいと思います。

第2回「周辺に宿る知の可能性」

韓国語学習で何が学べるか――「当然、韓国語でしょう」という声が聞こえてきそうです。

しかし、私は必ずしもそうは考えていません。もちろん韓国語も学べます。でも、実は韓国語学習で韓国語以外のことを学んでもいいんですね。

韓国語学習を通してさまざまなことが学べる。

極論のように思われるかもしれませんが、「韓国語学習=韓国語の習得」という凡庸な思考回路には辟易すらしています。

字形と音の間に必然的な結び付きがあるハングル

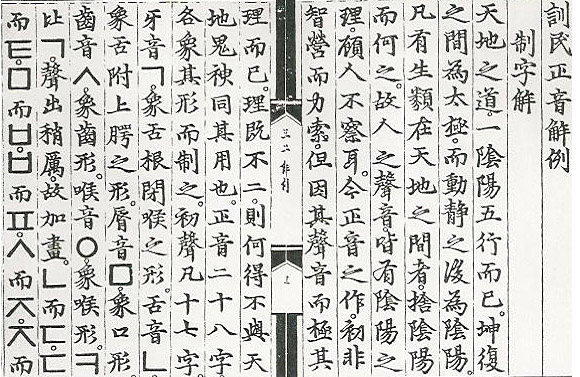

ご存じの方も多いと思いますが、ハングルの子音字母は、当該子音を発する音声器官を形象化したものです。

例えば、/m/は‘ㅁ’という字母で書かれますが、これは/m/が唇を閉じて発音する子音――これを両唇音と言います――であって、その口の形を象っているわけです。

世界には多くの文字がありますが、一般に、字の形、字形とそれが表す音の関係は恣意的です。しかし、ハングルの場合には有契性を帯びている。

つまり、字形と音の間に必然的な結び付きがあるんですね。これは非常に面白いことです。

また、/p/を表す‘ㅂ’は、‘ㅁ’に加画を施すことによって作られています。/m/と/p/は、肺臓からの呼気が鼻むろ(鼻腔)に流れるか流れないかという点においては異なるものの、調音位置は同じだからです。

こうした点に着目すると、ハングルは素性文字的な性格も有していると言えます。これもハングルの面白いところです。

そして、ハングルのこういった創制原理を知ることは、語学学習という次元を超えて、音声学や文字論、記号論の地平へと分け入っていくことにほかなりません。

ただ韓国語を学んでいるように見えて、実は大変高度な学問の世界を垣間見ているわけです。

韓国語は「知的跳躍」をもたらしてくれる言語

以前、講談社の『群像』という雑誌に「韓国語 日本語人を「言語学者」にする言語」という文章を寄稿したことがありますが、まさに韓国語は私たちをいつしか一介の「言語学習者」からちょっとした「言語学者」にしてしまう。

これが韓国語という言語の妙味でもあって、韓国語学習は、私たちの〈人文学的な知〉をより豊かにしてくれます。

先ほど挙げたハングルの創制原理はそのほんの一例にすぎず、ほかにも面白い事象は山のようにありますが、重要なことは、別に韓国語がものにならなくても、こういう知識を得るだけでとても楽しいということです。

韓国語は私たちに「知的跳躍」をもたらしてくれる言語だと言ってもいいかと思います。この意味で「韓国語学習=韓国語の習得」では決してないんです。

現在の言語教育では、コミュニケーション能力の育成が推奨されていますが、そのような中で韓国語の授業は単なるスキルの伝授の場へと完全に堕してしまっています。

そして、「韓国語でコミュニケーションができるようにせよ」という定言命法が浸潤した言語教育にとって、「知的跳躍」は余分なんですよね。

いくら言語学的な知識、人文学的な素養を身に付けても、韓国語の運用能力の向上にはあまり役に立たないので、それよりももっと実践的なことを教えた方がいいということになる。

でも、はっきり申し上げてそれは謬見です。

韓国語の授業が新たな道を開いてくれる

それから、教師の雑談や挙措から学べることも数多くあります。今申し上げたような言語学的なトピックスについて、授業で丁寧かつ正確に説いてくれるのは、ごく一部の先生に局限されるかもしれません。

韓国語教師にもいろいろな専門の先生がいて、言語学者とは限らないからです。

言語学徒としては、韓国語を教えるのであれば、専門が何であれ、せめて最低限の言語学的素養は具備していてほしいと強く願ってはいますが、一方で、さまざまな知的背景を持つ方々が韓国語教育に従事されていること自体は必ずしも悪いことではないと思っています。

なぜならば、先生によって展開される雑談が多様化するからです。それが韓国語を授業で学ぶことの面白いところです。

率直に言って、韓国語を勉強するだけであれば独学で十分です。私自身も、もともと学部時代の専攻はフランス語で、韓国語についてはほとんど一人で学びました。

今は当時とは比べ物にならないほど教材がたくさん出ていますので、独学で習得するのはさらに容易になっていると思います。

しかし、授業という場に身を置き、時折なされる先生方の専門分野や知的関心に基づいた雑談を通して、私たちは韓国語以外の知にも断片的に触れることができます。

そして、先生としてはただの雑談のつもりでも、学生からすると、それがきっかけとなって、これまで無縁だった領域に興味が生起し、関心の幅が広がっていくということも起こり得ます。

韓国語を学びに来ていたのに、いつの間にか政治学を学びたくなったとか、専攻を社会学に転向したくなったとか、そういうハプニングが授業では発生するんですね。

その結果、韓国語の勉強はしなくなり、興味が完全に別の分野に移っていくこともあったりしますが、それでも全然構いません。

韓国語の授業が新たな道を開いてくれたわけですから、それもまた韓国語学習の効用です。

たまたま授業で出会った先生の、たまたま無意識に口から出てきたことばから、たまたま影響を受ける。

そこに再現性は全くありませんが、その再現性のなさこそが授業の真価です。

雑談には韓国語よりも大事なことが多分に含まれている

米国の作家スティーブン・キングの小説の中には「ぼくたち人間は、自分がだれの人生に影響を与えたのかもわからなければ、いつ与えたのか、なぜ与えたのかもわからない」(『11/22/63 下』、白石朗訳、文藝春秋、P.38)という非常によく知られた一節がありますが、教師というのはそういうものだと思います。

私も専門は言語学ですが、哲学や文学、あるいは分野を問わず最近読んだ本のこととか、韓国語と直接関係のない話を韓国語の授業でよくします。

度が過ぎると科目名から内容が遠ざかりますので、ある程度自制はしていますが、全ての知はつながっていて、そうした雑談には韓国語よりも大事なことが多分に含まれていると思っています。

雑談の方が学生の印象に残ることも多く、もっと聞きたかったと言われることも頻繁にあります。

人間の思考は「関連性」に支えられている

そして、雑談は基本的に学生たちの反応を見ながらの相互的なインプロビゼーション(即興)です。

グレゴリー・ベイトソンの有名な「ソレニ チナンダ オハナシガ アリマス(That reminds me of a story)」(『精神と自然:生きた世界の認識論』、佐藤良明訳、岩波書店、P.34)ではないですが、人間の思考は「関連性」に支えられていて、「ちなみに」とか「そういえば」の際限なき連鎖による話の脱線は、人間的な知性の現れなわけですが、稠密なシラバスを書くことが要請される近年の大学のありようは、こうした点が踏まえられていません。

これは前回申し上げた目的志向の学びと共犯関係にあり、合目的的に設計されたシラバス通りの授業にはいかなる魅力もありませんし、入れ替え不能な〈師弟関係〉も生まれるはずがありません。

クレジット: copy photo by Yvette Stickell

著作権: National Portrait Gallery/Smithsonian

決められたカリキュラムをただ「反復」するだけの授業は「死んだ授業」

演出家のピーター・ブルックは、演劇を論じる中で、「反復(répétition)は生の否定だ」と書いていますが(『なにもない空間』、ピーター・ブルック、高橋康也・喜志哲雄訳、晶文社、P.203)、これは含蓄に富んでいます。

演劇と授業は違いますが、通ずる部分もあって、決められたカリキュラムをただ「反復」するだけの授業はまさに「生」の対極、つまり「死んだ授業」だと私は思います。

それを「生きた授業」にするためには、représentation《表現》へと昇華させる必要がある。そして、それにはassistance《援助》が不可欠です。

面白いことにフランス語のassistanceには《観衆》とか《聴衆》という意味もありますが、学生たちのまなざしにさらされ、それを敏感に感じ取りながら、即興的な授業を展開する。

「生き生きとした学び」というのはそうした場に胚胎します。

クレジット: copy photo by John Thaxter

さらに言えば、例えば、話が上手な先生からは、こういう話し方をすれば聴衆を惹きつけられるのかと、プレゼンの仕方をひそかに勉強できますし、おしゃれな先生からは、服のコーディネートをこっそり学び取って真似することもできます。

辻野裕紀

辻野裕紀韓国語は習得できなかったけれども、プレゼンが上手になったとか、おしゃれのセンスが洗練されたとか、それでもいいではありませんか。

何の授業であろうと、そこから何を学び取るかは完全に自由であり、結果的に何が習得されるのかは事後的にしか判じ得ないのです。

そして、そこには学習者の個性が顕現します。同じ教室で、同じ先生から、同じことを、同じように習っても、そこから受け取ることは皆異なる。

教師が言っていないことまで勝手に誤解して吸収したりもする。驚くべきことですが、これは学びの本質でもあり、コミュニケーションの本態でもあるのです。

このような個の唯一性に基づいた学びこそ尊重されるべきだと思います。

社会学では、ある行為の、当初考えもしなかった結果としての機能を〈潜在的機能〉と呼び、とりわけそれが良い結果をもたらした場合、〈潜在的順機能〉と呼びますが、私が価値を置きたいのは、学びのこうしたさまざまな〈潜在的順機能〉です。

予測不可能な学びに身を委ね、心の可動域を広げて、鷹揚な構えで偶発性を楽しむ。そうしたある種の中動態的な態度を私は慫慂します。

そこには「韓国語学習=韓国語の習得」という単純な図式には収まり切らない、もっと豊饒な学びが宿り得ます。知の拡散契機は、常に外からやって来ます。

「韓国語ができるようになりたい」――その志はもちろん貴いと思いますし、実用的な韓国語を身体化させていくプロセスももちろん楽しいのですが、それだけでなく、韓国語の周辺にもいろいろな意味で無限の可能性が広がっている。

そんなことを時々意識することで、韓国語学習はさらに自由なものとなり、その広袤も拡張していくのではないでしょうか。

ということで、最後までお聞きくださり、ありがとうございました。いかがでしたでしょうか。

それでは、またお目にかかりましょう。辻野裕紀でした。

辻野裕紀の連載コラム「もうひとつのまなざし」はこちらから

定価:1491円(本体1355円+税10%)